视频加载中...跟着攻略走,看到的是别人的打卡清单;跟着本地人走, 才能“借”到城市的真实生活。在新晋上海城市推荐官王墨缘眼中,除了那些耳熟能详的景点之外,他更愿意向游客推荐一条上海老城厢的“隐秘”路线,在这里探访众多鲜为人知的历史遗迹。“很多人来上海,只知道外滩、豫园、南京路,却常常错过最具历史底蕴的老城厢。”站在略显安静的文庙路上,王墨缘有些感慨。作为一名新上海人,他却对上海老城厢的一砖一瓦如数家珍。在这里,他带着我们探访了三个重要的历史地标:文庙、先棉祠街和乔家路,这三处地标,串联起上海老城的文化脉络。文庙:书香与市井的交融正值暑期高温天,文庙路颇为安静,偶尔有几辆电瓶车驶过。眼前黑瓦、白墙、朱红色大门的建筑,正是始建于南宋咸淳年间的文庙,它也是上海中心城区唯一一座祭祀孔子的“庙学合一”古建筑群。2002年,这里被公布为上海市文物保护单位。目前,文庙正在改建升级中,暂未对外开放。“这里曾经是上海的最高学府,是当时的文化圣地。”曾多次踏入文庙的王墨缘说,文庙内的大成殿前挂满了学子们书写的祈愿符,是文庙一景。而在许多老上海人心目中,文庙最有特色的莫过于曾经的旧书市场。王墨缘回忆道:“上世纪90年代,这里被奉为爱书人、淘书人心中的圣地,每周日开放。人们排着队买,老年人居多。”85后的忻女士是附近的居民,她告诉我们:“小时候经常跟着爸爸妈妈来淘书,能买到高年级哥哥姐姐的教辅资料,还有称斤卖的连环画,像《丁丁历险记》这样的漫画都很平价。”如今,文庙正在进行改扩建工程,预计2025年底竣工。未来会恢复文庙西庙轴、东学轴的传统规制布局,建设成一处集学术研究、展览展示、文化教育、对外交流、旅游休闲等功能于一体的文化知识集散地标建筑。在文庙前停留了十多分钟,我们陆续遇到了两组外国游客,看起来是年轻情侣或夫妻。他们好奇地阅读起门口的英文标识,在建筑前频频拍照。记者上前攀谈后了解到,其中一组游客来自瑞士,他们从网上了解到文庙的信息,认为这是中国的特色文化地标之一,所以特地来看看,没想到遇上了扩建整修。在文庙前偶遇的瑞士游客。 视频截图 另两名游客来自意大利,他们将在中国待两周左右,上海是其中的重要站点。得知文庙正在整修,他们略有些遗憾,希望下次有机会再来看看。这两名借着免签政策来中国游览的意大利游客表示,上海既有高楼大厦,也有老城厢的城市风貌令他们印象深刻,这种强烈的对比在意大利是看不到的。先棉祠街和龙门邨:纺织女神与教育圣地离开文庙,沿着学宫前街向东走,很快就来到了尚文路上的先棉祠街。这条不起眼的小街,却承载着上海棉纺织工业的重要记忆。“看这个门牌号,现在已经很稀缺了。”王墨缘指着一张有些斑驳的门牌说。抬眼一看,眼前即将改造的居民楼前贴着一张绿底白字的门牌,上面写着“先棉祠街105弄1-3号”字样。先棉祠是为了纪念上海历史上非常有名的纺织业先驱黄道婆而建。当年,正是黄道婆将棉纺技术带回了松江。到元末明初时,松江府“衣被天下”的说法就已开始流传,证明当时上海的棉纺织工业已相当发达。先棉祠建成后,棉花公所等行业协会也陆续落户于此,这里变成了探寻上海棉纺织工业的一个重要据点。王墨缘说,他的五嬷嬷当年就是上海羊毛衫厂的员工。“想想看,光羊毛衫厂就有好几个分厂,那棉纺厂更是数不胜数。1980年以前,上海的市花还是棉花呢!”在先棉祠街前,一位居民热情地和我们打起了招呼。她曾在视频号上刷到过王墨缘,一眼就认出来了。“我就住在这儿,屋子里面蛮宽敞,外立面会改造。但我不希望改变太大,现在这样蛮好的。”龙门邨内景。 李宝花 摄先棉祠街旁的龙门邨同样历史悠久,这里是当年龙门书院的所在地,也就是今天上海中学的前身。“直到现在,上海中学校园里还有一个先棉堂,出处就是这里。”对龙门邨标识后写着的“1935”字样,王墨缘解释说,这是一个重要的时间节点。当年的上海中学正是在1933年从这里迁走,大片的校园被分块出售给了多家地产商。地产商进来后,在1935年前后将这里改造成了风格各异的民居。走进龙门邨,时光仿佛倒流。这里的建筑风格多样,有石库门、Art Deco装饰艺术的中西合璧小洋楼,还有带露台的老式住宅。“这些建筑记录了上海不同时期的历史,是非常重要的历史见证。”乔家路:曾经的名门望族聚居地沿着陆家浜路继续向东,就

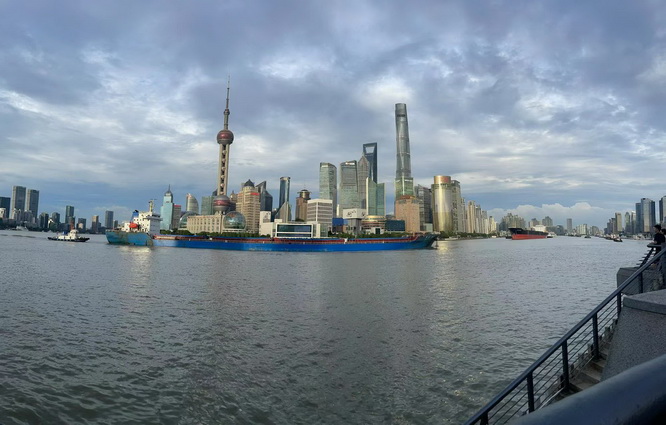

才能“借”到城市的真实生活。在新晋上海城市推荐官王墨缘眼中,除了那些耳熟能详的景点之外,他更愿意向游客推荐一条上海老城厢的“隐秘”路线,在这里探访众多鲜为人知的历史遗迹。“很多人来上海,只知道外滩、豫园、南京路,却常常错过最具历史底蕴的老城厢。”站在略显安静的文庙路上,王墨缘有些感慨。作为一名新上海人,他却对上海老城厢的一砖一瓦如数家珍。在这里,他带着我们探访了三个重要的历史地标:文庙、先棉祠街和乔家路,这三处地标,串联起上海老城的文化脉络。文庙:书香与市井的交融正值暑期高温天,文庙路颇为安静,偶尔有几辆电瓶车驶过。眼前黑瓦、白墙、朱红色大门的建筑,正是始建于南宋咸淳年间的文庙,它也是上海中心城区唯一一座祭祀孔子的“庙学合一”古建筑群。2002年,这里被公布为上海市文物保护单位。目前,文庙正在改建升级中,暂未对外开放。“这里曾经是上海的最高学府,是当时的文化圣地。”曾多次踏入文庙的王墨缘说,文庙内的大成殿前挂满了学子们书写的祈愿符,是文庙一景。而在许多老上海人心目中,文庙最有特色的莫过于曾经的旧书市场。王墨缘回忆道:“上世纪90年代,这里被奉为爱书人、淘书人心中的圣地,每周日开放。人们排着队买,老年人居多。”85后的忻女士是附近的居民,她告诉我们:“小时候经常跟着爸爸妈妈来淘书,能买到高年级哥哥姐姐的教辅资料,还有称斤卖的连环画,像《丁丁历险记》这样的漫画都很平价。”如今,文庙正在进行改扩建工程,预计2025年底竣工。未来会恢复文庙西庙轴、东学轴的传统规制布局,建设成一处集学术研究、展览展示、文化教育、对外交流、旅游休闲等功能于一体的文化知识集散地标建筑。在文庙前停留了十多分钟,我们陆续遇到了两组外国游客,看起来是年轻情侣或夫妻。他们好奇地阅读起门口的英文标识,在建筑前频频拍照。记者上前攀谈后了解到,其中一组游客来自瑞士,他们从网上了解到文庙的信息,认为这是中国的特色文化地标之一,所以特地来看看,没想到遇上了扩建整修。在文庙前偶遇的瑞士游客。 视频截图 另两名游客来自意大利,他们将在中国待两周左右,上海是其中的重要站点。得知文庙正在整修,他们略有些遗憾,希望下次有机会再来看看。这两名借着免签政策来中国游览的意大利游客表示,上海既有高楼大厦,也有老城厢的城市风貌令他们印象深刻,这种强烈的对比在意大利是看不到的。先棉祠街和龙门邨:纺织女神与教育圣地离开文庙,沿着学宫前街向东走,很快就来到了尚文路上的先棉祠街。这条不起眼的小街,却承载着上海棉纺织工业的重要记忆。“看这个门牌号,现在已经很稀缺了。”王墨缘指着一张有些斑驳的门牌说。抬眼一看,眼前即将改造的居民楼前贴着一张绿底白字的门牌,上面写着“先棉祠街105弄1-3号”字样。先棉祠是为了纪念上海历史上非常有名的纺织业先驱黄道婆而建。当年,正是黄道婆将棉纺技术带回了松江。到元末明初时,松江府“衣被天下”的说法就已开始流传,证明当时上海的棉纺织工业已相当发达。先棉祠建成后,棉花公所等行业协会也陆续落户于此,这里变成了探寻上海棉纺织工业的一个重要据点。王墨缘说,他的五嬷嬷当年就是上海羊毛衫厂的员工。“想想看,光羊毛衫厂就有好几个分厂,那棉纺厂更是数不胜数。1980年以前,上海的市花还是棉花呢!”在先棉祠街前,一位居民热情地和我们打起了招呼。她曾在视频号上刷到过王墨缘,一眼就认出来了。“我就住在这儿,屋子里面蛮宽敞,外立面会改造。但我不希望改变太大,现在这样蛮好的。”龙门邨内景。 李宝花 摄先棉祠街旁的龙门邨同样历史悠久,这里是当年龙门书院的所在地,也就是今天上海中学的前身。“直到现在,上海中学校园里还有一个先棉堂,出处就是这里。”对龙门邨标识后写着的“1935”字样,王墨缘解释说,这是一个重要的时间节点。当年的上海中学正是在1933年从这里迁走,大片的校园被分块出售给了多家地产商。地产商进来后,在1935年前后将这里改造成了风格各异的民居。走进龙门邨,时光仿佛倒流。这里的建筑风格多样,有石库门、Art Deco装饰艺术的中西合璧小洋楼,还有带露台的老式住宅。“这些建筑记录了上海不同时期的历史,是非常重要的历史见证。”乔家路:曾经的名门望族聚居地沿着陆家浜路继续向东,就 来到了此行第三站——乔家路。这条不到380米的小路,却集中了上海历史上几大名门望族的宅邸。“这条路当年可算是上海老城厢的高档住宅区。”王墨缘指着路边一棵橘子树说:“找到这棵橘子树,就找到了乔一琦故居遗址。”乔一琦是明朝万历年间的抗金名将,其故居建筑已难觅踪迹。不过,故居门口的一座石墩却颇有年头。王墨缘说:“这个石墩正面的图案是三只戟,寓意‘平升三级’,也和乔一琦的武将身份相符;左右两侧画着祥云,都是古代讨口彩的图案。”除了乔一琦,这条路上还曾居住过许多名人。王墨缘如数家珍:“徐光启的祖宅‘九间楼'就在不远处,前面那座漂亮的小洋楼是民国同盟会成员王一亭的梓园,清末沙船大王郁松年的宅子也在这条街上。上海百年老店乔家栅的发源地也在这里。”转出优美弧线的乔家路,曾是一条河流。 李宝花 摄我们来到王一亭梓园的门口,门头上“梓园”二字仍颇为清晰。王墨缘指着门头的装饰说:“这是典型的中西合璧风格,山花是西式的,但原来的宅子一进门就是个天井,是典型的江南民居风格。”在“梓园”的墙角,还能找到多处石制界碑,写着“王立德”“南城联记墙界”等字样,成为当年私有产权明晰的历史见证。走在乔家路上,王墨缘提醒记者注意道路的弧度:“这个优美的弧线说明这里曾经是条河——乔家浜。1912年填浜筑路后,才有了今天的乔家路。”他指着地图说,“这条河往东连通薛家浜,可以连到董家渡、直达黄浦江,既是当时的水路交通要道,也是贯穿老县城东西的一条重要的文脉。”如今,乔家路虽暂时归于沉寂,但其抬眼可见高楼大厦的地理位置依然十分优越。老城厢的探访即将结束,从文庙的书香到先棉祠街的纺织记忆,再到乔家路的名门往事,这条“隐秘”路线串联起的不仅是三个地标,更是上海这座城市的文化基因。正如王墨缘所说:“了解这些,才能真正读懂上海。”海报设计:邵竞 黄海昕原标题:《跟着上海城市推荐官,从老城厢解锁上海的“隐藏密码”》题图来源:王墨缘为游客带团讲解中。 图片来源:受访者供图 来源:作者:解放日报 李宝花

来到了此行第三站——乔家路。这条不到380米的小路,却集中了上海历史上几大名门望族的宅邸。“这条路当年可算是上海老城厢的高档住宅区。”王墨缘指着路边一棵橘子树说:“找到这棵橘子树,就找到了乔一琦故居遗址。”乔一琦是明朝万历年间的抗金名将,其故居建筑已难觅踪迹。不过,故居门口的一座石墩却颇有年头。王墨缘说:“这个石墩正面的图案是三只戟,寓意‘平升三级’,也和乔一琦的武将身份相符;左右两侧画着祥云,都是古代讨口彩的图案。”除了乔一琦,这条路上还曾居住过许多名人。王墨缘如数家珍:“徐光启的祖宅‘九间楼'就在不远处,前面那座漂亮的小洋楼是民国同盟会成员王一亭的梓园,清末沙船大王郁松年的宅子也在这条街上。上海百年老店乔家栅的发源地也在这里。”转出优美弧线的乔家路,曾是一条河流。 李宝花 摄我们来到王一亭梓园的门口,门头上“梓园”二字仍颇为清晰。王墨缘指着门头的装饰说:“这是典型的中西合璧风格,山花是西式的,但原来的宅子一进门就是个天井,是典型的江南民居风格。”在“梓园”的墙角,还能找到多处石制界碑,写着“王立德”“南城联记墙界”等字样,成为当年私有产权明晰的历史见证。走在乔家路上,王墨缘提醒记者注意道路的弧度:“这个优美的弧线说明这里曾经是条河——乔家浜。1912年填浜筑路后,才有了今天的乔家路。”他指着地图说,“这条河往东连通薛家浜,可以连到董家渡、直达黄浦江,既是当时的水路交通要道,也是贯穿老县城东西的一条重要的文脉。”如今,乔家路虽暂时归于沉寂,但其抬眼可见高楼大厦的地理位置依然十分优越。老城厢的探访即将结束,从文庙的书香到先棉祠街的纺织记忆,再到乔家路的名门往事,这条“隐秘”路线串联起的不仅是三个地标,更是上海这座城市的文化基因。正如王墨缘所说:“了解这些,才能真正读懂上海。”海报设计:邵竞 黄海昕原标题:《跟着上海城市推荐官,从老城厢解锁上海的“隐藏密码”》题图来源:王墨缘为游客带团讲解中。 图片来源:受访者供图 来源:作者:解放日报 李宝花

机构入驻

退出登录