& 今年4月,《上海系统推进全面创新改革试验加快建设具有全球影响力的科技创新中心方案》获国务院批准,一批国家重大创新改革试点政策加快在上海落地。

一年来,上海科创中心建设不断提速,创新要素逐渐汇聚成链。两年时间研制出我国首台万米级无人深潜器、青蒿素的人工合成……很多学者和研究机构顶天立地做科研,上海科技创新渐成风云!作为人民日报的记者,回顾上海科创建设脚步,见证城市蜕变,记录城市华丽转身,是记者职业的荣幸,也是国家使命使然。

一、《上海创新渐成风云》(7月10日1版)

去年7月初,给自己取了中文名& 张文好&的耐克森(中国)线缆有限公司法人代表塔努焦约申办永久居留证,很快拿到了& 中国绿卡&;今年7月初,上海海事大学教授安博文当上了一家混合所有制公司的法人代表,学校以& 光纤传感监测技术开发与应用&成果技术入股公司,其中75%归安博文研发团队所有。& 是激励创新的‘22条’,让我们的梦想这么快实现。&

在科创中心建设的带动下,上海创业、创新的环境日趋优化、氛围更加浓厚。去年,上海新认定高新技术企业2000多家,总数超过6000家。全市发明专利申请量及授权量分别达到4.7万件和1.8万件,比上年分别增长20%和51.5%。全员劳动生产率去年达到18.5万元/人,居全国前列

二、《上海:创新人才有平台》(2月14日头版头条)

#

更加积极的人才引进政策,构筑起上海创新人才库。随着降低永久居留证申办条件,外国留学生毕业后可直接在上海创新创业等政策出台,以及居住证积分、居住证转办常住户口、户籍人才引进的政策体系完善,上海人才引进速度加快。去年,非上海生源应届大学生落户1.73万人,留培学通员落户7459人,办理外国专家证8714人。

加快科创中心建设,对上海创新驱动发展、经济转型升级产生了积极而深远的影响。去年,全社会研发经费支出占全市生产总值的比例达3.7%,每万人发明专利拥有量达到29件。国内外研发机构加快集聚,目前落户上海外资研发中心已达396家。

三、《梧桐树已栽 看你来不来(政策解读·聚焦)》( 9月27日2 版)

放宽海外人才申请永久居留条件,外语和计算机应用能力不再作为评职称的前置条件……上海市委、市政府近日发布《关于进一步深化人才发展体制机制改革加快推进具有全球影响力的科技创新中心建设的实施意见》(即人才& 30条&),在人才引进、用人主体、人才激励等方面,紧跟市场需求,持续放宽搞活。

给人才松绑,不唯学历和论文;科技成果使用权、处置权、收益权下放;外籍高层人才申请永久居留政策放宽……人才竞争归根结底是综合生态环境竞争。人才& 30条&还提出完善创新创业法治环境,优化人才创新创业生态环境;加强创新成果知识产权保护;拓宽人才创新创业投融资渠道;加强创新创业服务体系建设等。

四、《跨境金融服务功能进一步拓展上海科创企业可开立自由贸易账户》(11月24日 13版)

经人民银行总行批准,上海总部发布了《关于进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新和实体经济的通知》,将自由贸易账户(即FT账户)开立的主体资格拓展到全市科创企业,支持上海科创中心建设,服务& 大众创业、万众创新&、助推& 中国制造2025&,精准服务实体经济的跨境活动需求。新一轮金融改革开放在上海自贸区启动。

新政将开立自由贸易账户的主体资格从自贸区拓展到全市科创企业。此外,新政还启动了自由贸易账户的个人服务功能,即以下四类人员可以在银行开立境外个人自由贸易账户(即FTF账户):符合相关标准的外籍人才,在& 上海科技创新执业清单&内机构就业的持有境外永久居留证的中国籍人才,境外个人,在华国际组织工作的国际雇员(包括外籍及中国籍)。

#

五、《一百二十年为社会作出& 金牌贡献&上海交大 顶天立地做科研》(04月08日 01版 头版)

自然科学基金总项目、总经费等指标连续6年位列全国第一;上海高校共有4个协同创新中心通过& 2011计划&的国家鉴定,其中3个在交大;探月工程、海洋装备、核电设备、民机制造、暗物质探测、青蒿素的人工合成等国家重大战略需求和关键技术领域,交大都有重要成果和贡献——建校120年的上海交通大学,近年来积极探索科研体制改革,瞄准国际前沿和国民经济主战场配置学术资源,师生以服务国家需求为己任,争做科研& 国家队&。

上海交大要求优势学科、优秀人才对国家和社会发展作出& 金牌贡献&。& 院为实体&的综合预算管理和权力下放,让学校成为一列发展动力十足的& 动车组&——代号& 龙皇&的1.1万米深海遥控潜水器(ARV)样机刚研制成功,一套将推动中国造船行业整体跃进的船舶数字化智能设计系统及先进船型数据库正在加紧打造;几十位教授正在为未来新型航空发动机叶片设计联合攻关……做& 顶天立地&的科研,是上海交大人为学校120岁生日庆生的最好方式。

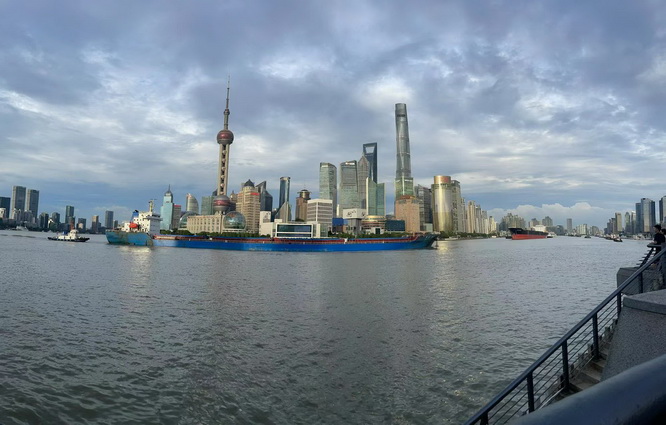

六、《张江示范区,做少数人才能做的事(调结构转方式·国家高新区调研行)》 (08月06日 01版)

当今世界最新潮最尖端的项目,出现在这里;7万余家科技型企业、1400余个研发机构、44所高校、占全国1/3的世界500强企业研发中心,坐落在这里;上海80%以上的高端人才,19.3万件知识产权,汇聚在这里。这里,是上海张江国家自主创新示范区,中国创新资源最密集的区域之一。

上海正加紧建设有全球影响力的科技创新中心,作为科创核心区的张江要承担国家战略任务,必须建设一批世界上极少数发达国家才有的世界级实验室和重大科研平台。而管好、用好这些重大科技基础设施和平台,又会形成张江强大而独特的创新生态。

站在& 地球仪&边上思考创新创业,做全球& 少数人才能做的事&,聚焦国家战略最需要的核心技术——这样给自己定位的上海张江,注定要走得更远。

#

七、《& 彩虹鱼&为何游得这样快》(记者 姜泓冰)《人民日报》(01月19日 16版 头条)

末,无论对上海海洋大学深渊科学技术研究中心还是对上海彩虹鱼海洋科技股份有限公司,都是一个收获的时节:万米级无人深潜器模型和真机相继亮相米兰世博会和中国国际工业博览会并获得& 创新奖&;在南海完成了4000米级下潜试验,开始设计制造载人深潜器载人舱;12月28日,科技创新板开张,& 彩虹鱼&成为首批挂牌的27家企业之一,进入融资发展新阶段……

& 彩虹鱼&为何游得这样快?这离不开一次科研体制的创新探索,得益于民间和政府、科研与市场之间的良好合作与相互促动。改变现状,既要国家层面推动科技体制改革,也需要科研人员发扬主人翁精神。

主动找市场、让民间资本参与到重大科研前沿中,以前看似不可能的路,被& 彩虹鱼&科研团队走通了,这或许还将是未来的趋势。

机构入驻

退出登录